Avril 2018. Je suis à Turin. Je viens de descendre du TGV en provenance de Paris. Qui m’a déposé à la gare Porta Susa. Mon hôtel est près de l’autre gare, l’ancienne: Porta Nuova. Je pense connaître le chemin — c’est la troisième fois que je suis à Turin —, et me lance. J’ai un plan de la ville, mais il se cache au fond de mes bagages. Voici mon témoignage, quelque quinze jours plus tard.

Là-bas, à Turin, j’ai dû constater, en mon corps défendant, qu’il manque quelque-chose à la nouvelle gare Porta Susa.

On sort de la gare, se retrouve dans la rue, et ignore de quelle côté est le centre-ville. Aucun signe ou langage architectural, pas de panneaux indicateurs, sauf les noms des rues que les turinois sont seuls à connaître: piazza XVIII dicembre, …. (Considère-t-on que désormais tout-un-chacun se sert d’un GPS?)

Débrouillez-vous.

Je pensais savoir par où était la ville. Mais dus constater après dix minutes ou un quart d’heure de marche que j’étais en train de me tromper, et que je m’éloignais de ma destination, le centre-ville, plutôt que de m’en rapprocher.

Ceci dit, Turin est toujours une ville très agréable, et (puisque j’ai mis du temps à constater mon erreur) la preuve que ses quartiers périphériques de première couronne sont également de grande qualité, avec des larges avenues, des arbres, des trams et de beaux bâtiments.

Voilà plus ou moins ce que j’ai écrit, le 13 mai dernier, 2018, à mon retour d’Italie, à un ami qui avait, comme moi, participé à une visite de Turin trois ans plus tôt, en 2015, avec l’association des urbanistes de Flandre, la VRP. Ça fait maintenant quatre fois que j’ai visité cette ville, et j’y retournerai encore. Elle me passionne, elle m’intrigue, elle me questionne, elle me plaît.

La première visite, c’était avec mon fils, en 2010, la conclusion d’un périple urbain en Italie qui nous avait menés à Bologne, Padoue, Milan et sept autres villes, dont justement: Turin. La seconde, ce fut cette visite professionnelle avec les urbanistes, en 2015. Quant aux troisième et quatrième, un peu bizarrement, c’était au printemps 2018 : Turin comme point de départ et de conclusion d’un nouveau périple italien, seul cette fois-ci, avec des villes comme Gênes, La Spezia, Parme, Modène, Ferrare et Plaisance. Turin est une escale fort pratique, et toujours agréable. J’aime me promener sous ses arcades. Et, quand mes pieds me fatiguent, il y a toujours ses terrasses et ses trams. Et les marches de la statue d’Emanuele Filberto sur la Piazza San Carlo.

L’habitabilité de la ville

Turin m’intrigue et me questionne, ai-je dit. Voici le paradoxe : avec Montréal, Turin partage un degré élevé d’“habitabilité” de la ville, et notamment de ses espaces publics, ses rues et ses places. On voit les Turinois et les Montréalais très à l’aise dans leurs villes. Pourtant, Montréal et Turin ont deux histoires tout-à-fait différentes, voire opposées, et répondent à des principes opposés de composition urbaine.

Turin est le fait du prince, qui missionna de grands architectes pour lui bâtir une ville parfaite. Le plan de la ville est subordonné à la gloire du monarque, les immeubles subordonnés à la ville, et les gens subordonnés aux immeubles. Ils sont les briques d’un immense monument. Mais ils semblent en tirer profits et plaisirs.

Montréal, quant à elle, est le fait de propriétaires fonciers qui se firent promoteurs, et de petites entreprises qui élevèrent les petits immeubles qui leur étaient commandés, le tout encadré par quelques principes cadastraux hérités de la féodalité française, et de modes de vie rurale souvent plus anglais. Je ne dis pas que les montréalais ont toujours été très heureux dans cette ville, notamment quand ils durent s’entasser dans des logements trop petits, mais aujourd’hui ces mêmes quartiers se montrent accueillants pour une population certes moins nombreuse mais très diverse, et qui sait tirer tout le profit et la joie de cet espace à la fois bâti et végétal.

J’ai amplement décrit Montréal et ses qualités sur ce même site web: les rues de Montréal. Pour Turin, il faudra se contenter d’un peu d’histoire, et de quelques séries de photos. J’espère toutefois qu’elles vous permettent d’apprécier l’ambiance.

Un peu d’histoire

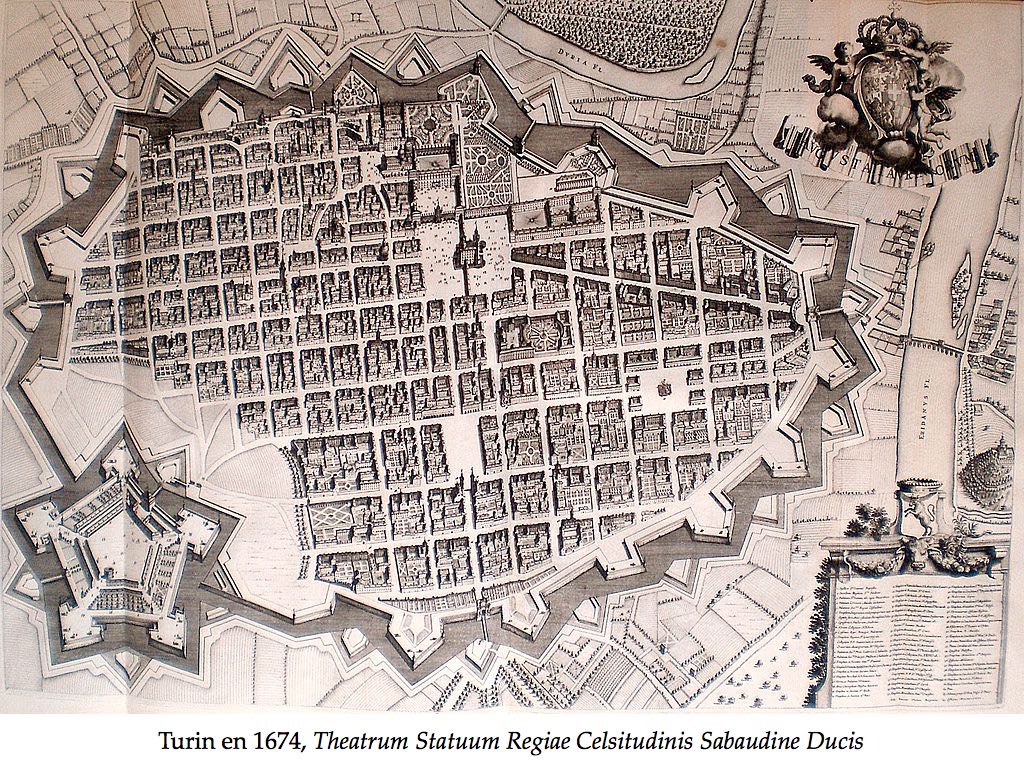

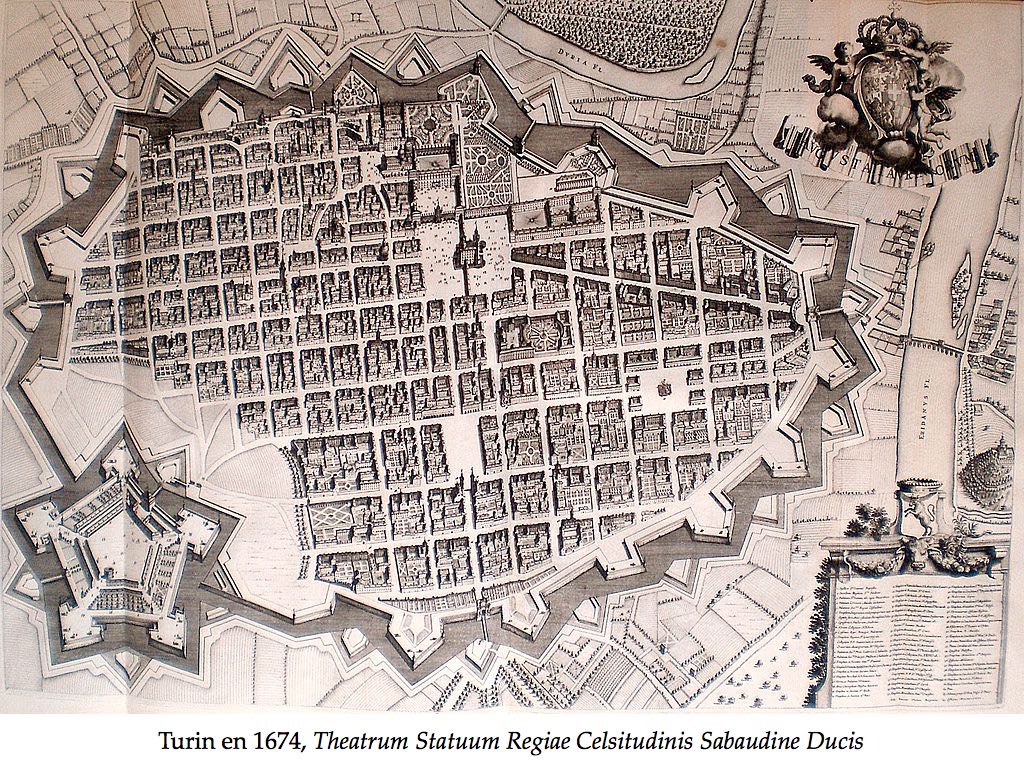

Turin est à l’origine une ville romaine, à plan carré (770 sur 710 mètres) et trame régulière, fondé à la confluence de la Dora et du Po. Le Moyen-Âge, quand la ville fut dépeuplée, a plutôt bien préservé cette structure, certes partiellement vidée au bénéfice d’exploitations agricoles, et quelques îlots romains redécoupés. En 1559, par le traité du Cateau-Cambrésis, Emanuele Filiberto, duc de Savoie presque sans territoire, réussit à reconquérir son pays, jusque là occupé par les Français, et décida de réinstaller sa capitale à Turin. [Il abandonna à la même occasion son titre de gouverneur des Pays-Bas espagnols (la Belgique), fonction qu’il occupa pour le compte de Philippe II, roi d’Espagne, de 1555 à 1559.] En 1564, il fit construire une citadelle pentagonale (contemporaine de celle d’Anvers, 1567, et lointaine précurseure de la citadelle de Lille, 1667), ce qui lui permit d’ouvrir son palais (un château fort) sur la ville. Et ainsi de concevoir la ville entière comme un immense palais à sa gloire. [Je n’ose m’imaginer ce que ça aurait donné si Emmanuel-Philibert, pour prendre ici la graphie française, avait engagé une telle action sur, par exemple, Malines (Mechelen) en Belgique.]

Chacune des trois extensions de la ville, d’abord vers le Sud (la Porta Nuova; à partir de 1580), ensuite vers l’Est et la rivière Po (la Piazza Vittorio Veneto; à partir de 1673, ) et enfin vers l’Ouest (à partir de 1714), allait respecter les mêmes principes: le maintien et la poursuite de la trame romaine, l’imposition de règles de construction extrêmement strictes, avec des galeries et des colonnes, et la mixité fonctionelle et sociale — qui, elle, n’était peut-être pas un objectif en soi, mais le résultat des principes précédants: les riches propriétaires se réservaient les piani nobili et laissaient aux populations plus modestes et à leurs activités les rez-de-chaussée, les étages supérieurs et l’intérieur des îlots.

Les architectures peuvent être différentes, plus sobres au 16ème, plus baroques ou rococo après, et parfois des immeubles modernes, même de grandes hauteurs, se sont glissés dans la trame, mais la ville conserve une grande unité.

* * *

La découverte de Turin démarre avec ses galeries couvertes, ses colonnades, lieux de passage et lieux de vie. Larges, hautes, lumineuses, élégantes et soignées, elles protègent contre les excès de la météo (la pluie, la neige, le soleil), et préservent un espace confortable contre les voitures qui, sinon, auraient pu se montrer autrement plus envahissantes. C’est toute une vie qui se développe sous les arcades. Les galeries de Turin.

La découverte de Turin démarre avec ses galeries couvertes, ses colonnades, lieux de passage et lieux de vie. Larges, hautes, lumineuses, élégantes et soignées, elles protègent contre les excès de la météo (la pluie, la neige, le soleil), et préservent un espace confortable contre les voitures qui, sinon, auraient pu se montrer autrement plus envahissantes. C’est toute une vie qui se développe sous les arcades. Les galeries de Turin.

La Piazza San Carlo est un élément central de la ville de Turin. Sur la majestueuse Via Roma, elle se trouve à mi-chemin entre la Porta Nuova avec la gare éponyme (gare centrale et anciennement principale de la ville) et la Piazza Castello, où se trouve la palais royal. La place est un chef d’œuvre de conception urbaine baroque. Elle est flanquée des églises San Carlo et Santa Christina.

La Piazza San Carlo est un élément central de la ville de Turin. Sur la majestueuse Via Roma, elle se trouve à mi-chemin entre la Porta Nuova avec la gare éponyme (gare centrale et anciennement principale de la ville) et la Piazza Castello, où se trouve la palais royal. La place est un chef d’œuvre de conception urbaine baroque. Elle est flanquée des églises San Carlo et Santa Christina.

Cette petite série de photos mérite trois commentaires. (1) La vue des deux églises (sur la gravure de 1740) me “poursuit” depuis longtemps. Elle fait partie de ces images qui s’impriment dans la mémoire, et qu’on est content de confronter un jour à la réalité (autre exemple: la Maria-Theresienstraße à Innsbruck). (2) Ma première visite de Turin me fit découvrir la Piazza San Carlo à la tombée de la nuit. Je voyais une place avec de vieilles façades sales. Le lendemain matin, à la lumière du jour, je voyais que cette couleur était voulue. Elle s’égaye parfois dans la couleur du soleil couchant. (3) Je reconnais que mes photos de la place ne sont pas vraiment réussies. Voilà une raison pour y retourner…

Mais il n’y a pas que dans les galeries ou dans les rues qu’il y a à voir à Turin. Le ciel au-dessus de Turin.

Mais il n’y a pas que dans les galeries ou dans les rues qu’il y a à voir à Turin. Le ciel au-dessus de Turin.

À Turin, il y a des trams partout. C’est beau à voir comment cette ville baroque est traversée par des trams du vingtième siècle. Vingtième, car l’introduction de tramways du vingt-et-unième dans cette ville, pourtant spécialisée dans les transports terrestres, semble difficile, ce qui pour un touriste comme moi n’est pas désagréable. TorinoTram.

À Turin, il y a des trams partout. C’est beau à voir comment cette ville baroque est traversée par des trams du vingtième siècle. Vingtième, car l’introduction de tramways du vingt-et-unième dans cette ville, pourtant spécialisée dans les transports terrestres, semble difficile, ce qui pour un touriste comme moi n’est pas désagréable. TorinoTram.

Bel exemple comment une ville peut être plurielle: Turin l’aristocrate est aussi Turin l’industrielle. Pas de Turin sans FIAT, et pas de FIAT sans Lingotto. L’usine fut construite à partir de 1916, mais les célèbres rampes d’accès datent de 1923-1926. Elles mènent à un circuit d’essai sur le toit de l’usine. Torino, le Lingotto.

Bel exemple comment une ville peut être plurielle: Turin l’aristocrate est aussi Turin l’industrielle. Pas de Turin sans FIAT, et pas de FIAT sans Lingotto. L’usine fut construite à partir de 1916, mais les célèbres rampes d’accès datent de 1923-1926. Elles mènent à un circuit d’essai sur le toit de l’usine. Torino, le Lingotto.

Et pour conclure. Non: pour compléter. Turin surprenant.

Et pour conclure. Non: pour compléter. Turin surprenant.

Reggia di Venaria Reale est le château royal de la famille de Savoie, à Venaria Reale, c’est-à-dire chasse royale, tout près de Turin, construit au dix-septième siècle sur l’emplacement de deux villages (et récemment restauré).

Reggia di Venaria Reale est le château royal de la famille de Savoie, à Venaria Reale, c’est-à-dire chasse royale, tout près de Turin, construit au dix-septième siècle sur l’emplacement de deux villages (et récemment restauré).