Accès direct au reportage photos.

“Vous cherchez quelque-chose?” me demanda-t-elle. Je sortais d’un restaurant où j’avais déjeuné en terrasse, et avais ouvert le plan de Grenoble. La tête levée pour voir loin, je scrutais les rues. Une femme, accompagnée de deux enfants, voulait m’aider. “Non, merci, je ne cherche rien” répondis-je, ajoutant, avant qu’elle n’ait fait deux pas, “Si, quand-même.” Je lui fis remarquer qu’un fort parfum de tilleuls avait envahi les rues, alors que les arbres, nombreux autour de nous, n’en étaient pas. “C’est peut-être le parfums des tisanes, me dit-elle, mais la Place des Tilleuls, elle est là-bas.”

Grenoble baignait dans un doux soleil. Les Alpes veillaient sur la ville. Elles veillaient sur ses habitants, flânant ou marchant dans les rues, assis sur les terrasses ou les bancs publics, se délassant dans les squares et jardins. Un tram, avançant doucement, fit tinter sa sonnette. La ville respirait une douceur de vivre. Certains travaillaient, certes, pour le plaisir et les confort des autres. Mais même eux, tels les serveurs des cafés et des restaurants, se montraient heureux d’être là.

En raccourci — pars pro toto — voilà mes impressions de deux semaines passées dans une demi-douzaine de villes grandes et petites autour de Lyon. Pour une troisième fois, après 2019 au Nord-Ouest du pays — de Lille à Vierzon, ou presque — et 2022 au Centre-Est — de Vierzon à Vesoul, et même plus — j’ai fait un voyage en TER. Cette fois-ci au Sud-Est, — de Lyon à Lyon, sans Lyon — aux confins des Alpes et du Jura, sur les rives du Rhône, de la Saône et de l’Isère. Lyon était ma gare de correspondance, au début comme à la fin, mais pas une étape — j’y ai séjourné plusieurs fois déjà. De Mâcon j’ai voyagé à Bourg-en-Bresse, ensuite Aix-les-Bains, puis Chambéry, Grenoble, et Valence, pour conclure à Vienne. Un circuit plus court que les années précédentes, mais parfois plus contraint, telle est la force qui attire les trains et leurs voyageurs vers Lyon et appauvrit les liaisons de ville à ville.

Les samedi, il n’y a pas de trains entre Mâcon et Bourg-en-Bresse, deux chefs-lieux de département distants de 35 à 40 km. Sauf en passant par Lyon ou même Dijon, il faut prendre le car, qui dessert toutes les gares.

soleil et nuages (et pluie légère)

Une fois de plus, ce voyage a fait mentir quelques préjugés relatifs à la France et aux Français. Ou en a créé de nouveaux, peut-être. Les Français grincheux? Tout le monde a été aimable. J’ajouterais serviable, si je ne détestais pas ce mot. Dans les gares et les trains, dans les hôtels et les restaurants, dans les musées, dans les trams et les bus ou dans la rue, les gens étaient contents d’être là, de bavarder un peu et de pouvoir rendre service. Les repas copieux et coûteux? J’étais surpris par les prix des restaurants, bien plus bas qu’à Anvers. Aussi, les restaurateurs ont fini par accepter que leurs clients ne viennent plus pour des repas longs et somptueux, ni les poussent à déguerpir le repas fini. J’y ajoute une météo clémente — dont certes se plaignaient parfois les locaux, habitués à plus chaud et plus beau. Pour ma part, mes préférences ont hésité entre soleil pour les photos et nuages pour les promenades, tout en composant avec une pluie légère qui parfois a changé le décor. Jamais pour longtemps. Enfin, mais là je ne suis plus dans les préjugés à valider ou faire mentir, mon voyage m’a offert de nombreuses surprises et découvertes. Je pense à l’élégance du centre-ville de Bourg-en-Bresse, aux richesses gallo-romaines à Vienne, aux plafonds en trompe l’œil de la cathédrale de Chambéry, au marché de Valence, au musée de Grenoble, à son tram et ses télécabines, voire au monument aux morts d’Aix-les-Bains et au pavage des rues à Mâcon. Etc. etc. Des sept villes visitées, il n’y a que Bourg-en-Bresse où j’avais déjà été. Je l’ai constaté sur place, à cause d’un détail architectural de l’hôtel de ville, qui déjà il y a quarante ans m’avait choqué. Les seules retrouvailles conscientes et voulues, c’était le Monastère royal de Brou, à côté de Bourg. On ne l’oublie pas de sitôt.

Hôtel de ville de Bourg-en-Bresse.

Hôtel de ville de Bourg-en-Bresse.

En 1982, cet élément de jonction entre deux immeubles classiques m’avait suffisamment choqué pour que j’en prenne une photo. Quarante ans plus tard, en 2024, j’ai reconnu.

voir Niort à Mâcon ?

Je me suis parfois posé la question si mes voyages en France à la découverte de villes petites et moyennes que je ne connais pas, y arrivant par le train, cherchant mon hôtel, découvrant son centre ville, ses rues anciennes, ses monuments et ses cafés-restaurants, ne sont pas une façon de revivre la découverte de Niort, venant de Massy, en décembre 1983. Nous habitions depuis peu ensemble dans un appartement près du RER, et après quelques jobs éphémères et le chômage, j’étais parti à la recherche d’un emploi ailleurs en France. Parti aussi en éclaireur. À travers un entretien d’embauche à Poitiers, l’association de restauration immobilière (ARIM), basée à La Rochelle, m’avait recruté comme chargé d’opérations en amélioration de l’habitat, pour un poste à Niort. Ville dont j’ignorais l’existence. Ville que j’aurais quelque mal à connaître d’avance: il n’y avait pas internet, il y avait le Larousse (sept lignes sur une colonne). Je me vois encore à la fenêtre du train de Paris-Austerlitz à La Rochelle, essayant de percevoir le paysage sous un soleil couchant. Y aurait-il du relief? y aurait-il des collines? [“Ça doit être plat comme un crêpe, là-bas” me dirait un ami quelque temps plus tard.] Je n’ai aucun souvenir comment j’ai trouvé un hôtel, ni même lequel. Le meublé après, oui, je le vois très bien. Un dimanche après-midi en décembre dans une ville de province, une Préfecture certes, quelles ont été mes premières impressions? Sans doute mieux que le morne Massy où nous habitions.

Niort, la rue de la Gare, la place de la Brèche, les rues Ricard et Victor Hugo, la Sèvre et le donjon? Est-ce là que nous allions vivre? Un séjour de deux jours en touriste engage à moins, à beaucoup moins, mais il reste quelque-chose de Niort quarante ans plus tard dans mes arrivées dans une gare et une ville de province.

La “permanence” de l’opératon programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) de Mâcon. C’est le même type de mission — et le même type de permanence — que j’avais à Niort il y a quarante ans.

Chambéry, métropole en trompe l’œil

À Lille, où j’ai vécu et travaillé de 1989 à 2019, peu de personnes ont davantage œuvré pour la métropole que le premier directeur général, et fondateur peut-on dire, de son Agence de développement et d’urbanisme. Francis Ampe, son patron et mon patron dans les années quatre-vingt-dix, avait été maire de Chambéry de 1977 à 1983. Découvrir que Chambéry, 60.000 habitants, possède une rue et une place de la Métropole m’a donc fait sourire.

Or, la Métropole en question est la cathédrale. Métropole, ou métropolitaine, car siège de l’archidiocèse de Chambéry, Maurienne et Tarentaise. Quand les Chambériens parlent de la métropole, c’est de la cathédrale qu’il s’agit. [Essayez de prononcer “Siège de l’archidiocèse de Chambéry”. Un bon exercice.]

En entrant dans l’église, quelle surprise. Les voûtes sont toutes ajourées.

C’est un immense trompe l’œil: les voûtes sont bien réelles, mais toutes les décorations (et donc les ajours) sont peintes. Sur quelques parois verticales, notamment dans la nef, il est facile de décerner les trompes l’œil, ne serait-ce parce que les perspectives changent, mais sur les voûtes, il est impossible de distinguer ce qui est peint de ce qui est vrai. À Chambéry, la métropole est un trompe l’œil.

Notez que la tromperie ne s’arrête pas là: la cathédrale héberge une copie du célèbre Saint-Suaire, qui lui a été offerte en 2014 par le diocèse de Turin, où “l’original” est conservé. Ceci en souvenir des temps anciens (14ème – 16ème siècles) où Chambéry, avant Turin, était la capitale de la maison de Savoie, et que le suaire s’y trouvait parfois.

Au demeurant, Chambéry est une ville agréable, étonnante par son architecture et son urbanisme. L’ambiance urbaine fait parfois penser à Turin (ce qui ne doit étonner), parfois aux villes autrichiennes (Innsbruck notamment). L’architecture mélange à la fois des bâtisses alpines (robustes, sous de gros chapeaux), des immeubles classiques, et d’autres modernes, avec une part intéressante d’art déco. Cette diversité de styles et d’échelles produit un ensemble agréable et harmonieux, porté par des espaces publics d’une grande qualité. Chambéry surprend.

Ne quittons pas Chambéry sans passer par la gare. Jamais je ne n’ai vu de gare aussi bien aménagée, aussi confortable pour y séjourner: des bureaux et des fauteuils bien au calme (au second étage, où il peut faire chaud), des jeux pour les enfants, des murs d’escalade… et (au rez-de-chaussée) des services commerciaux. Peut-être cette abandonce, dans un bâtiment lumineux et plutôt joli, est-elle la réponse au fait qu’à la gare de Chambéry il n’y a pas beaucoup de trains.

Une gare moins bien organisée se trouve à… Grenoble. On ne peut tout àvoir, de larges rues, des squares et des parcs, des trams et un téléphérique… Vue d’en haut, du rocher de La Bastille, qu’on atteint justement par les jolies bulles suspendues de ce téléphérique, Grenoble se déplie comme une ville parfaite et complète, posée sur une nappe bien plane au milieu de ses Alpes. Aucune friche urbaine, aucune irrégularité ne vient perturber le bel ordonnancement, le beau tissu urbain qui s’ouvre à vos yeux. Voilà comment une ville doit être, voilà comme elle est finie, achevée… Pas étonnant que le grand projet récent fut une transformation: l’écoquartier de la Caserne de Bonne. Frustrant peut-être pour qui la ville doit être rugueuse et se montrer en permanente transformation.

Amélie Poulain

Toutes les villes visitées ont, avec un bonheur inégal, tenté de rendre aux piétons les rues anciennes et celles du centre. Les voitures y sont souvent bannies, et les vélos sont rares — il n’y a qu’à Grenoble qu’elles gênent et mettent en danger les piétons. Les aménagements sont anciens ou plus récents, voire en cours, comme à Mâcon et Valence. On voit bien que les styles et les goûts évoluent. Certains aménagements anciens qu’on refait aujourd’hui sont moins vétustes que démodés.

À Mâcon, c’est le procédé technique qui m’a surpris. Dans des rues fraîchement refaites, ou en cours de l’être, je voyais de belles dalles en pierre blanche à côté de surfaces brutes plutôt laides coulées en béton. Mais plus loin, je voyais (et j’entendais) des ouvriers qui, avec différents outils, ponçaient ce béton (et ensuite passaient l’aspirateur) jusqu’à ce qu’une surface riche en petites taches de pierres concassées apparaissait. Variante plus régulière et plus lisse qu’un béton lavé. J’ai tenté d’interroger les ouvriers quand plus tard ils se sont installés en terrasse à une table à côté — tant qu’ils mangent ou boivent leurs machines ne font pas de bruit — afin de connaître les méthodes de mise en œuvre — comment faire pour bien positionner le gravier? — sans obtenir de vraies réponses. Peut-être s’agit-il d’équipes différentes pour les phases successives du chantier, les uns coulent le béton et les autres le poncent. Ou n’avaient-ils pas envie de le dire.

À Bourg-en-Bresse, j’ai vu le rêve de toute municipalité qui aime sa ville — et de tout citoyen. Autour du conservatoire de musique et du théâtre, dont les entr’actes se passent parfois dans la rue, autour du cours de Verdun et de l’espace François Mitterrand — il y a aussi la rue René Cassin et celle du 19 mars 1962; les plans des villes françaises sont des livres d’histoire — quelques belles promenades relient et réunissent des cafés, des restaurants et leurs terrasses (avec des styles et pour des goûts et budgets différents), des jardins, des fontaines et des aires de jeux, des commerces et des services publics, puis un marché couvert et un pôle de mobilité multimodale avec des couloirs pour les autobus. Chacun y trouve son bonheur. Certes, c’était un samedi-midi, il y avait beaucoup de monde, et le temps, sans être vraiment beau, était clément. Entre le marché hebdomadaire, la maison de la mobilité, les portes ouvertes du conservatoire et les décorations estivales sur la fontaine ancienne, on avait même installé un guichet de la police de proximité. La co-cathédrale était à deux pas, tout comme l’hôtel de ville où l’on célébrait des mariages. On dirait une image de la ville de province, un peu comme Amélie Poulain l’a créée pour Paris.

Faut dire que les impressions peuvent changer du tout au tout. Le lendemain dimanche, jour des élections, la ville était vide et peu accueillante sous un ciel nuageux. En plus, j’ai mal mangé.

nationale 7

Mon hôtel, classique, spacieux, confortable, d’un charme un peu désuet, était près de la gare, et celle-ci un peu loin du centre-ville. Le monastère de Brou aussi, mais d’un autre côté. J’ai donc parcouru plusieurs fois les rues sans intérêt en première périphérie de la ville, entre lycée, cité judiciaire et centre administratif. Là, peu semble avoir changé en bientôt cinquante ans: j’y retrouvais le même aménagement qu’autrefois à Niort, orienté sur la circulation des voitures, et les mêmes comportements des conducteurs de celles-ci.

Aix-les-Bains, pour sa part, a une fort sympathique rue de Genève, un peu la rue du village aux larges trottoirs ensoleillés et ombragés dans une ville que par ailleurs les installations thermales, le casino, les hôtels et les grands immeubles d’habitation ont défigurée. Et puis — j’aurais pu me renseigner — Aix-les-Bains n’est pas vraiment une ville sur un lac. Il faut une demi-heure de marche par des rues et des ronds-points très circulés, ou prendre le bus, pour atteindre le Lac du Bourget, plus grand lac intérieur de France. Ce lac peut être très beau et lisse sous le soleil, mais une balade de plus de cinq heures dans une sorte de bateau-mouche, comme j’ai faite, finit par ennuyer. La façon dont j’ai visité Aix-les-Bains fut une erreur.

Vienne — Vienne-la-Romaine, dirais-je — est un autre cas. Visiblement, la ville n’a pas assez de moyens pour valoriser le riche patrimoine gallo-romain et médiéval qu’elle possède. Est-ce un hasard que le plus grand musée se trouve de l’autre côté du Rhône, dans la commune voisine de Saint-Romain-en-Gal, et donc dans un autre département, celui du Rhône ? Je ne méprise pas le vieux musée du centre-ville, bien au contraire, j’adore ces musées vieillots où toute la collection est accrochée aux murs ou étalée dans de grandes armoires — on me l’avait pourtant déconseillé. Mais je remarque les difficultés qu’a la ville à entretenir et restaurer les monuments anciens, ou à les utiliser en harmonie avec leurs qualités (le théâtre romain, le forum ou ce qui en reste), je vois les voitures qui envahissent la ville, jusqu’au pied du temple d’Auguste et Livie, et je vois l’éclatement entre les musées, le Pavillon du tourisme et la Salle du patrimoine. Il est vrai que le site de Vienne, coincé entre le Rhône et la montagne — ils sont fous, ces Romains — est un site contraint, mais la ville a du mal à se libérer davantage des voitures, tant stationnées sur les places principales que circulant rapidement et à grand bruit. Le cours Marc-Antoine Brillier, en limite sud de la vieille ville, et qui mène de la gare jusqu’au Rhône, comprend une agréable promenade arborée remplie de terrasses de cafés et de restaurants. Mais cette avenue est aussi le trajet préféré pour les chauffeurs — chauffards — qui font crier les pneus et hurler les moteurs et les baffles. Quant aux quais du Rhône, le long de la ville, ils sont la nationale 7, une quatre-voies difficile à franchir et moins poétique que la chanson de Charles Trenet.

Vienne est séparée de son fleuve par la route nationale 7. Une séparation comparable entre ville et rivière existe à Mâcon avec la route départemantale 906 (l’ancienne route nationale 6) en bordure de la Saône, et surtout à Valence, où l’autoroute A7 (autoroute du soleil) coupe la ville du Rhône.

le déclin français

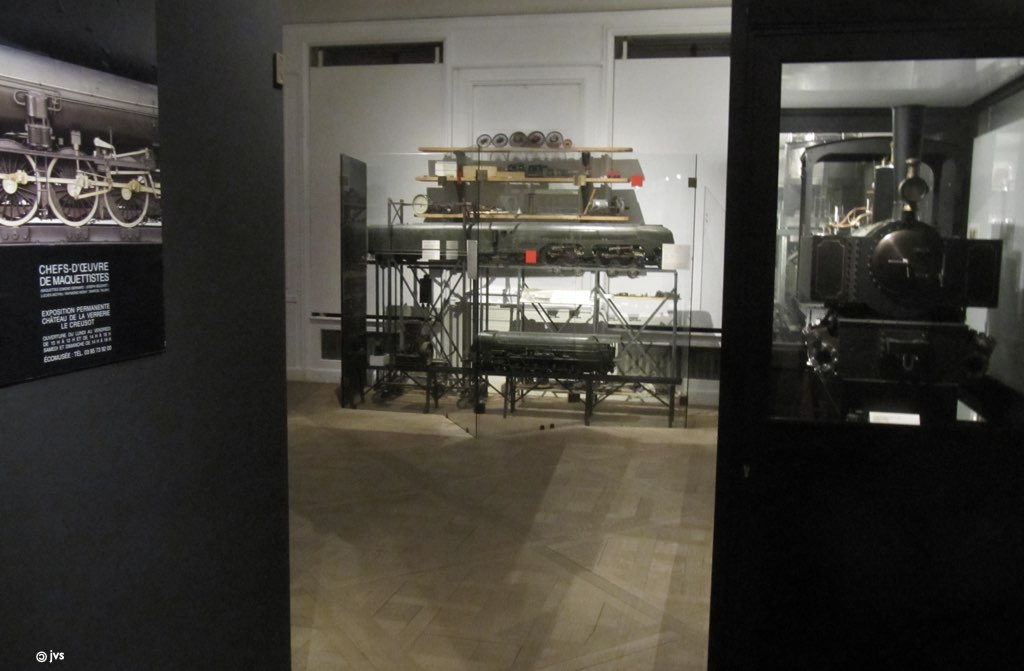

Enfin, je pourrais parler des mosaïques gallo-romaines à Mâcon, Valence et Vienne; de la fontaine des éléphants à Chambéry, qu’on surnomme les “quatre sans cul”; du policier à Bourg-en-Bresse qui ne voulait pas m’expliquer la petite cérémonie devant le monument aux morts le 8 juin (aurais-je manqué de respect pour un poulet de Bresse?) ; des arcs déprimés de l’ancien évêché de Valence, transformé en musée (qui sont à mon avis plutôt des poutres maîtresses, solidaires de leurs aisseliers); de la Cité des Climats et Vins de Bourgogne à Mâcon, où j’appris que le Bourgogne aligoté est un cépage et pas un traitement — le verbe aligoter n’existe pas — et qu’un vigneron passe les quatre saisons à tailler ses plants; des trottoirs de la cité gallo-romaine de Saint-Romain-en-Gal près de Vienne, qui mesurent un mètre soixante-dix; des étals de fromage, le choix et les prix, sur le marché de Valence; de l’église brabançonne Saint-Nicolas-de-Tolentin au Monastère royal de Brou; du théâtre et de la cathédrale de Grenoble qui se déguisent en immeubles d’habitation; des quenelles au chou-fleur avec sauce Comté, plat végétarien alors que j’étais à Mâcon, entre Bresse et Charolais; des quenelles au brochet à Lyon; de la jeune femme occupée à prendre les mesures de l’Arc de Campanus sur la place des Thermes à Aix-les-Bains (elle ne compte pas le reconstruire, mais en faire une maquette digitale); ou des superbes dorures dans les salles de peinture classique du musée de Grenoble, et des peintres anversois, célèbres ou inconnus, dont les œuvres en profitent…

Ce musée de la dactylographie à Bourg-en-Bresse aurait plu à l’écrivain néerlandais W.F. Hermans, francophile et collectionneur de machines à écrire.

Mais je conclurai avec les plâtres que j’ai vus au Musée des Ursulines à Mâcon, qui est aussi le Musée Lamartine. Il y a beaucoup à voir dans ce musée, même trop, j’ai délaissé Lamartine.

J’étais très surpris de voir, dans la toute première salle… une série de copies en plâtre de statues célèbres, telles qu’on en a souvent dans les académies ou les écoles de dessin. Surprise d’autant plus grande que les autres collections du musée — très diverses — sont très belles et intéressantes: l’archéologie, des Celtes au Moyen-Âge, la peinture ancienne, et les paysagistes locaux. Une agente de surveillance que j’interrogeai au sujet de ces plâtres, m’expliqua qu’ils venaient effectivement de l’École municipale d’arts plastiques de Mâcon, et que leur présence — temporaire — était liée à une intervention artistique, plutôt discrète. Je lui fis remarquer le contraste dans ces statues. On voyait plusieurs personnages romains, les uns plus beaux que les autres. À la perfection. Même Ciceron, avec son grand nez, est plutôt élégant. Et au milieu de tout ce raffinement, un roi de France, Charles V (1338-1380), assez quelconque, pas beau du tout. Le déclin.

Nous en avons bien ri.

Cliquez ici ou cliquez sur la photo pour 20 pages pleines d’images.

(et utilisez si possible la présentation plein écran)

Le reportage est très déséquilibre. J’en suis désolé. Avec peu ou pas de photos de Mâcon, Bourg-en-Bresse et Aix-les-Bains, ou plus tard de Valence, et davantage de photos de Chambéry, Grenoble et Vienne. Le soleil et les nuages ne sont pas étrangers à cette distorsion.

La maquette du centre de Vienne à l’époque gallo-romaine (page 22) se trouve dans le Musée de l’ancien évêché de Grenoble. Celle du centre de Chambéry (page 5) à Chambéry même, sur la place du Château. Le drapeau rouge avec une croix blanche, à Aix-les-Bains (page 4), est celui de la Savoie. L’objet en vitrine dans le Musée d’art et d’archéologie de Vienne (page 19) est un dodécaèdre, objet mythique de la culture romaine. La gare en fin de reportage (page 22) est celle d’Ambérieu-en-Bugey, gare de correspondance entre Bourg-en-Bresse et Aix-les-Bains.

Voyez ici quelques mosaïques des musées de Mâcon, Valence et Vienne.

Voyez ici quelques mosaïques des musées de Mâcon, Valence et Vienne.