Nous avons vidé la maison parentale. Les meubles, les affaires, les livres.

Dans la bibliothèque de mon père, j’ai choisi quelques romans. Dont ceux d’Heinrich Böll.

L’honneur perdu de Katharina Blum — que je viens de relire, en néerlandais — m’a autant impressionné qu’il y a cinquante ans. Ce livre n’a rien perdu de sa force.

mauvaises fréquentations

Katharina Blum a 27 ans. Elle a deux handicaps, et son comportement deux incohérences. Ses handicaps sont qu’elle est jolie, et qu’elle travaille bien et beaucoup. Elle travaille comme aide ménagère et dans l’horeca: les cafés, restaurants, fêtes et réceptions. Où elle se fait souvent harceler, surtout quand elle organise des événements au domicile de personnes influentes. Les incohérences dans son comportement, jugées suspectes, sont d’une part qu’il lui arrive souvent de prendre sa Volkswagen pour rouler pendant des heures et des heures, sans destination précise — ce qu’elle fait de préférence sous la pluie sur des routes arborées —, et d’autre part qu’étant connue comme prude et réservée — on l’appelle parfois “la nonne” — il vient de lui arriver, un soir de jeudi gras (Weiberfastnacht), de tomber sous le charme d’un homme jamais rencontré, de danser toute la soirée avec lui de façon fort intime, de décider sur le champ de vouloir vivre avec lui, et de l’amener chez elle. Or cet homme est un criminel — ce qu’elle ignore — pris en filature par la police, et elle l’aide à s’évader de son appartement. Les ennuis ne se font pas attendre, d’abord avec la police et ensuite avec la presse à scandales: la Zeitung. De l’avis de la police, la rencontre avec le gangster le soir de la fête n’était pas fortuite mais planifiée, et Katharina est une complice. Pourquoi tous ces kilomètres, soi-disant sans destination aucune? Où allait-elle? Pourquoi a-t-elle pris le tramway pour aller à la fête où elle a rencontré cet homme? Qui est le visiteur dont parlent les voisins — un homme important dont elle fuyait la présence, mais dont elle refuse de révéler l’identité —, et qui lui a offert une bague onéreuse — dont elle ne voulait pas non plus?

Pour la presse, en tous cas la Zeitung, il n’y a pas que ça. Les doutes de la police se transforment en certitudes, voire sont déformées et sa défaveur: Katharina devient le centre d’un réseau criminel qui menace la sûreté de l’État, et ceux qui lui sont proches sont trainés dans la boue. Tous? non, car la Zeitung est sélective dans ses opérations de démolition.

Puisqu’il apparaît que certaines infos ont fuité du bureau de la police pour être exploitées par la Zeitung, Katharina s’en plaint, à quoi le procureur lui répond que “celui qui n’a pas de mauvaises fréquentations, ou ne s’y frotte pas par hasard, n’offre aucune opportunité à la presse de déformer la réalité”. Katharina ferait partie de “l’histoire actuelle”, qu’à l’aide de la presse à scandales les gens ont le droit de connaître.

En réaction à quoi, sa vie détruite, Katharina décide d’accorder une interview au journaliste de la Zeitung, et l’abat d’un coup de feu.

pas de Böll à la bib

Cet aboutissement, nous ne le découvrons pas à la fin du roman, mais à son début, ce qui fait partie du style et de la structure magistrale du livre. En 58 brefs et parfois très brefs chapitres, Böll prend le lecteur par la main, et lui présente le récit comme un reportage au ton parfois sec et administratif et ailleurs ironique, mais en désordre chronologique. Ce qui me fait penser au roman (bien plus récent) Puhdistus (Purge) de Sofi Oksanen en 2008.

Je conseille aux lecteurs de ne pas se décourager devant les bizarreries de style et de contenu des deux premiers chapitres, et de bien mémoriser les noms allemands qui parfois se ressemblent. Ceci étant fait, l’histoire court comme un train.

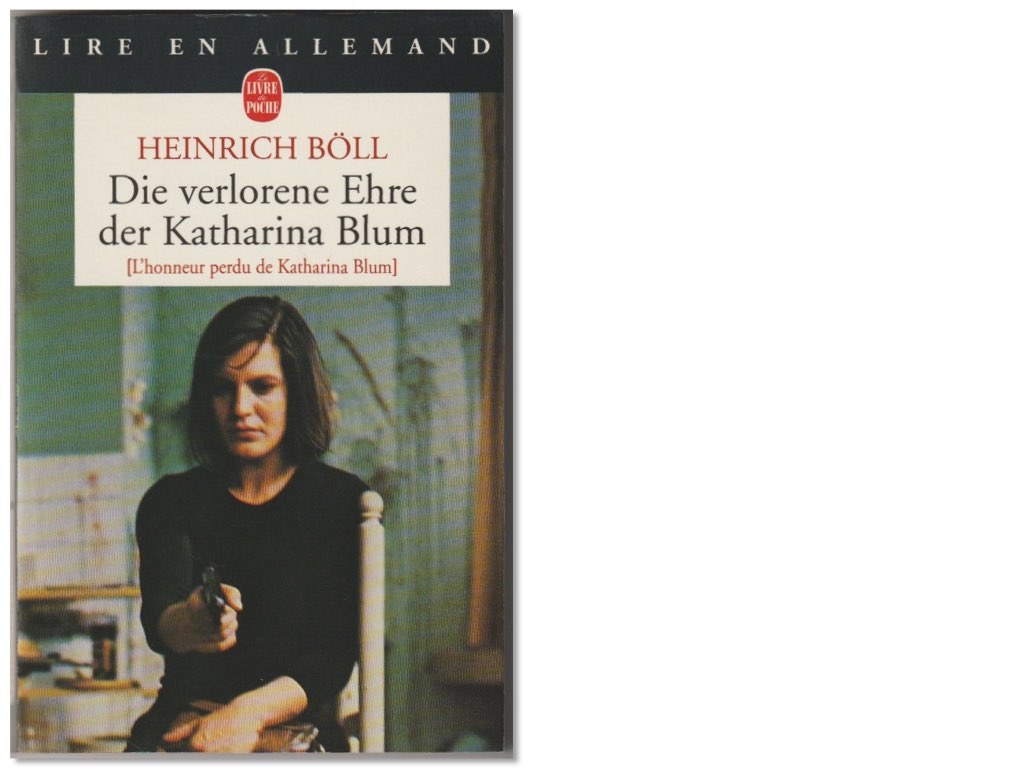

J’ai relu deux fois le livre (en néerlandais) et découvert ensuite que j’ai également une édition de poche en allemand, éditée en France, dans la collection “Lire en Allemand”, avec (la plupart du temps) des explications en allemand et (plus rarement) des traductions en français. Couplée avec la lecture en néerlandais, cette version originale en allemand m’a plutôt réussi.

Entretemps, je constate qu’il n’y a aucun Böll dans les librairies, et très peu à la bibliothèque. Dont aucune Katharina Blum.

Post scriptum: Die verlorene Ehre der Katharina Blum a été portée à l’écran par Volker Schlöndorff et Margarethe von Trotta en 1975.